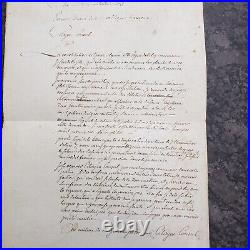

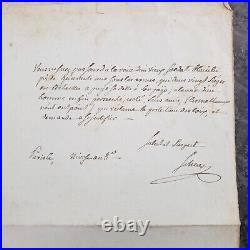

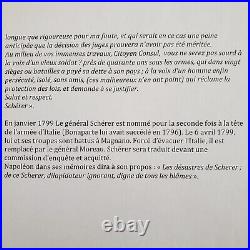

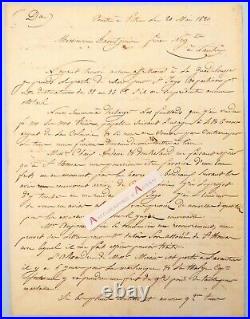

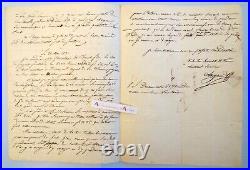

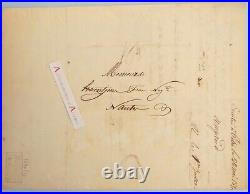

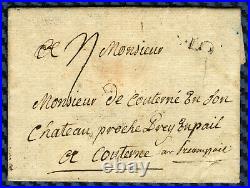

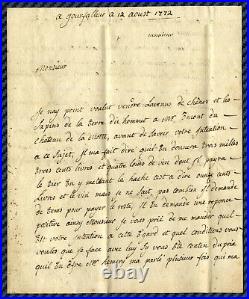

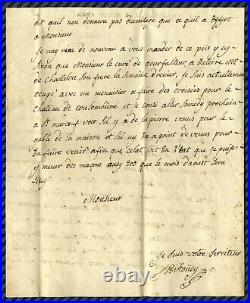

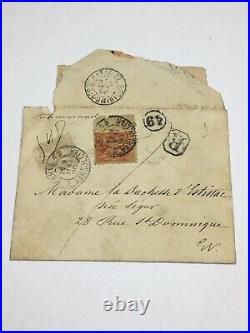

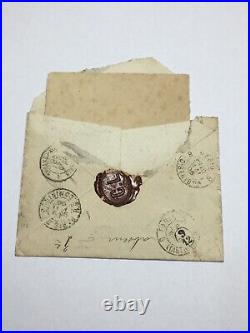

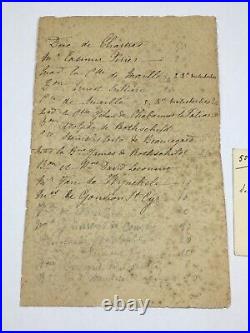

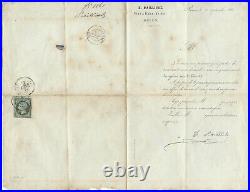

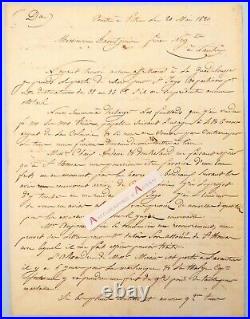

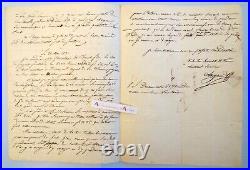

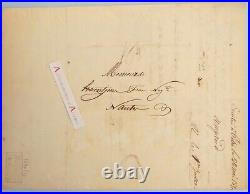

Voir mes 3 photos. S – Pointe à Pitre, 22 mai 1830. 1/2 in-4 – 18.5×24.5cm env. + 4è page avec adresse du destinataire Ancienne correspondance commerciale d’un nommé Angaud, marchand à la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, à un négociant de Nantes (adresse au verso). Il est question des différentes affaires d’Angaud dans la colonie. Il explique à son correspondant qu’il pense partir pour St-Jago (Jamaïque) pour y vendre ses produits à un meilleur prix. Il précise qu’il souhaite rencontrer un associé de St-Thomas pour traiter avec lui de nouvelles opportunités commerciales puis commente la saison capricieuse pour les affaires, «. Si les pluies continuent encore quelques temps à La Guadeloupe, il y aura une bonne partie de la récolte perdue et Dieu sait à quel prix chargeront les navires qui se trouveront ici en grande quantité. Il estime aussi qu’il doit prendre de nouvelles mesures pour s’ouvrir à de nouveaux marchés, mais pour cela il aura besoin de fonds supplémentaires dont il charge son associé, «. Je me réserve le peu de fonds que je reçois de Nantes à la Guadeloupe, que je reçois en or d’Espagne. Belle lettre à découvrir Bel état de conservation – cachet de la collection Debauve. Bienvenue dans ma boutique » Autographes d’Antan « . Ous recherchez un thème précis : c. Ontactez-moi ou recevez mes nouveautés en m’ajoutant à votre. Liste de vendeurs favoris. Consultez mes autres ventes & mutualisez les frais d’envoi! Retrouvez ci-après mes conditions de vente/livraison. Merci d’en prendre connaissance avant d’enchérir. N’hésitez pas à poser vos questions. Feel free to ask your questions. (incluent les frais postaux & le conditionnement). Prix pour les envois en. Envoi avec n° de suivi ou par lettre recommandée avec assurance R1 ou R2 : au choix de l’acheteur. 2 – lettre recommandée. EUROPE & OTHER COUNTRIES. Our prices include stamps & packaging. If letter >3 cm : Mondial Relay (just for Germany, Belgium, Luxembourg, UK, Spain, Austria, Italy, Portugal). 2 – « registered letter ». Délais et modes de paiement acceptés. Merci, dans la mesure du possible, de privilégier le virement bancaire. Pour les achats au format enchères : merci de ne pas régler avant réception de la facture (prix du port parfois ajusté selon le poids/zone géographique). L’acquéreur s’engage à régler sous huitaine le montant des pièces achetées. Passé ce délai, je me réserve le droit de remettre en vente l’objet impayé. 1 / virement bancaire. Orsque vous validez le choix. » payer par virement bancaire « . Merci de noter le n° de la pièce achetée et votre nom sur le libellé de votre virement. Les éventuels frais de virement bancaire sont à la charge de l’acheteur. 2 / chèque bancaire. À l’ordre de « Autographes d’Antan ». Uniquement pour la France. Acheteurs français et européens, merci de privilégier le virement bancaire, rapide et gratuit. Uniquement en cas de remise en main propre. En France : envoi sous 1 à 2 jours ouvrés (sauf périodes exceptionnelles de congés). Europe et autres pays : envoi. Sous 2 jours après réception du paiement effectué par. Attention : conformément à la loi française, certains documents destinés à quitter le territoire nécessitent l’obtention d’un certificat de sortie de bien culturel délivré par la Direction des Archives de France. Puis sont soumis aux formalités douanières. Ces démarches administratives (parfois plusieurs mois) pourront retarder l’envoi de la commande. L’ensemble des pièces présentées dans la présente « boutique » ont fait l’objet d’un soin précis quant à la détermination de leur provenance et donc de leur authenticité, que je garantis. La facture du site d’enchères tient lieu de certificat d’authenticité sans limite de temps. Abréviations utilisées dans nos descriptifs. En rapport avec le type de pièce présentée. Entièrement écrites et signées. De la main de l’auteur. Carte Postale Autographe Signée. Manuscrit Musical Autographe Signé. Signées par l’auteur. Écrites par une autre main. Entièrement écrites de la main de l’auteur, absence de signature. En rapport avec les dates ou les lieux. Sans lieu sans date sans lieu ni date. Les textes permettent néanmoins. Assez souvent d’apprécier. Les périodes ou lieux d’écriture.