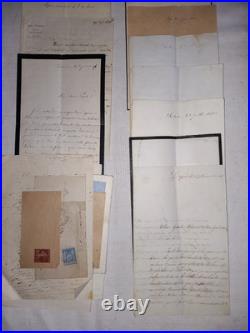

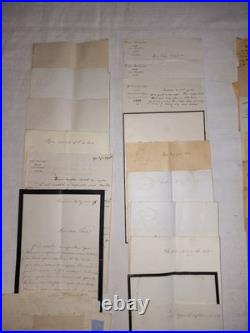

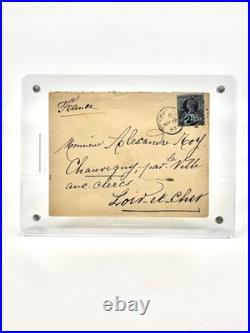

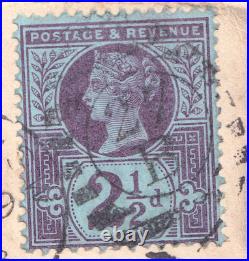

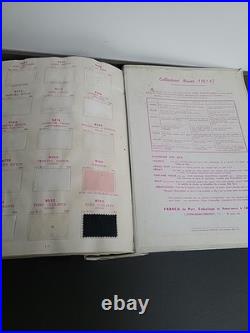

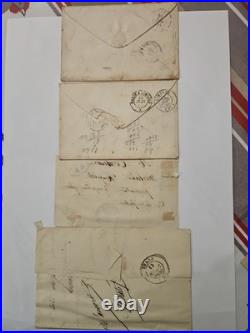

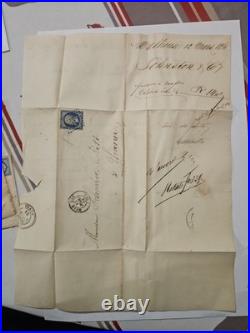

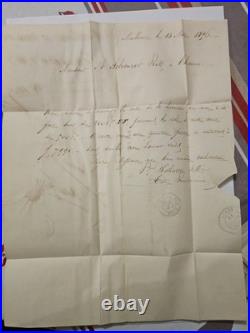

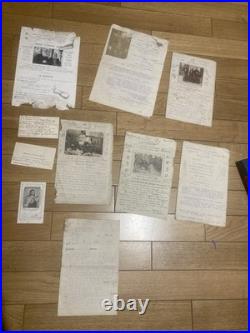

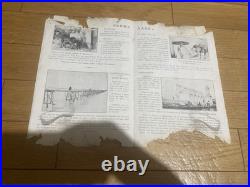

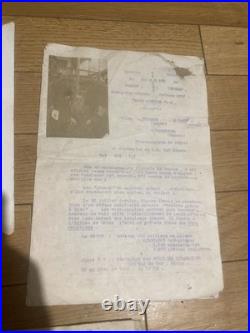

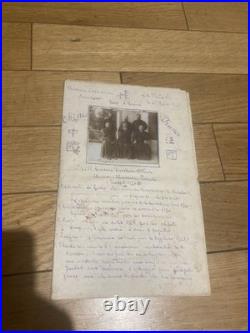

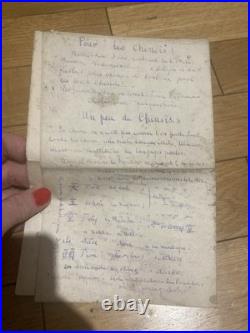

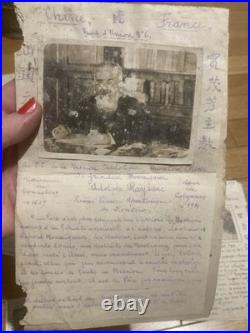

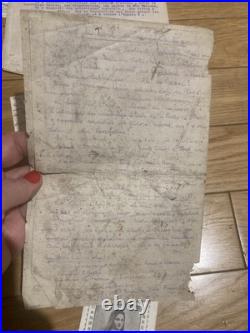

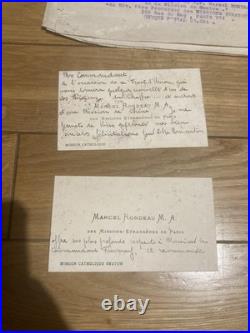

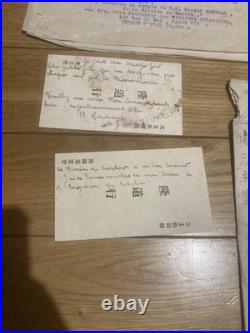

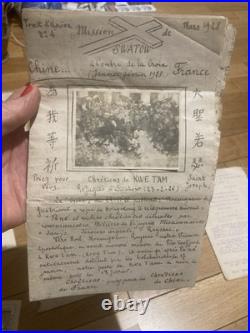

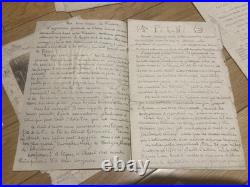

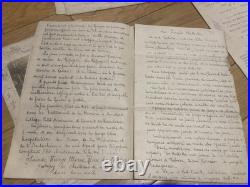

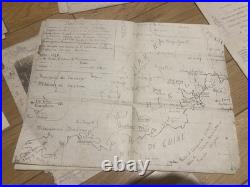

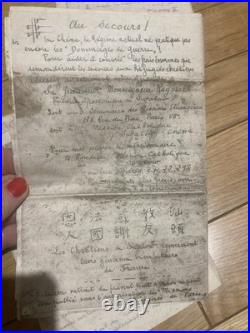

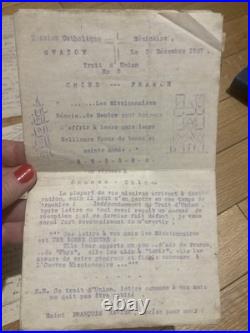

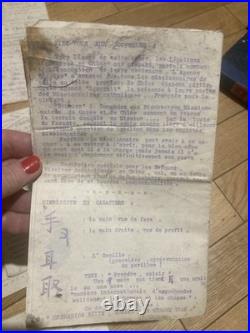

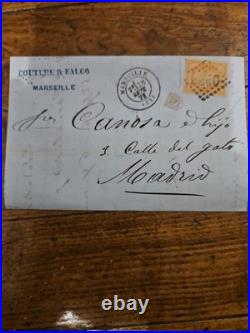

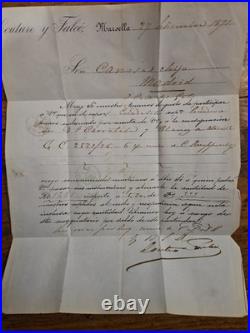

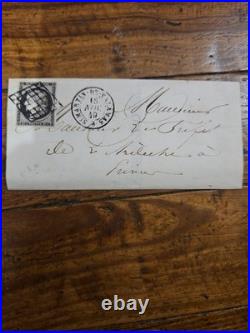

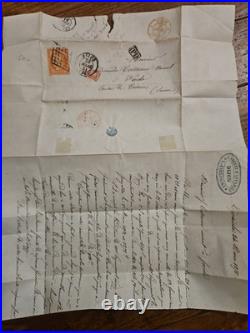

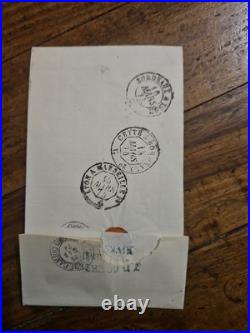

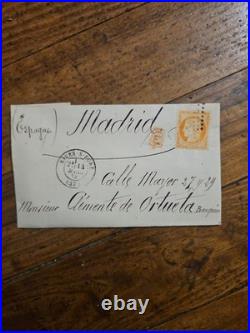

Lot de correspondances originales du XIX? Siècle – Histoire postale française internationale. Bel ensemble cohérent de 4 lettres complètes du XIX? Siècle, toutes authentiques, circulées, avec timbres classiques type Cérès, cachets lisibles et contenu conservé, idéal pour collectionneur d’histoire postale. &####128313; Contenu du lot. 1?? France? Espagne (Madrid), 1874. Lettre commerciale adressée à un banquier, affranchie en Cérès 25c, avec trajet postal complet (Rives-sur-Fure, Lyon, Cette/Sète, Bordeaux, arrivée Madrid). 2?? France? Italie, 1851. Lettre juridique adressée à un avocat, affranchie en Cérès 40c, avec contenu manuscrit complet (4 pages), cachets de transit et arrivée italienne. 3?? France? Espagne (frontière), 1849. Lettre transfrontalière Saint-Jean-de-Luz? Irun, affranchie en Cérès 20c noir, bel exemple de courrier frontalier XIX? . 4?? France? Espagne (Madrid), 1871. Lettre commerciale Marseille? Madrid, maison de commerce (Couture & Falco), affranchie en Cérès 25c, contenu commercial détaillé en espagnol. 1 lettre Algérie? France (Oran? Paris), état plus faible mais thème colonial intéressant, incluse sans surcoût. Lettres principales en bon à très bon état pour leur âge. Usure et plis normaux du XIX? Siècle. Bonus colonial en état plus fragile (signalé en toute transparence). &####128313; Pourquoi ce lot est intéressant. Correspondances internationales (Espagne & Italie). Professions & commerce (banquier, avocat, maisons commerciales). Lettres complètes avec contenu. &####128230; Envoi soigné et protégé. &####128248; Photos contractuelles – ce que vous voyez est ce que vous recevez. N’hésitez pas à poser vos questions avant achat.